In der 2011-2014 im Original und 2016-2018 im Deutschen erschienenen Tetralogie von Elena Ferrante geht es um das Finden und Definieren der jeweils eigenen Identität zweier enger Freundinnen sowie um deren Freundschaft. Die beiden wachsen in den 40er und 50er Jahren in einem ärmlichen Stadtteil Neapels auf; im Laufe der vier Bände von Ferrantes neapolitanischer Saga wird ihr Leben bis ins frühe 21. Jahrhundert hinein erzählt.

In der 2011-2014 im Original und 2016-2018 im Deutschen erschienenen Tetralogie von Elena Ferrante geht es um das Finden und Definieren der jeweils eigenen Identität zweier enger Freundinnen sowie um deren Freundschaft. Die beiden wachsen in den 40er und 50er Jahren in einem ärmlichen Stadtteil Neapels auf; im Laufe der vier Bände von Ferrantes neapolitanischer Saga wird ihr Leben bis ins frühe 21. Jahrhundert hinein erzählt.

Gespiegelt an der Geschichte und persönlichen Situation sowie der Freundschaft der beiden Freundinnen (in Band eins als Kinder, in Band zwei als Jugendliche und junge Frauen, in Band drei und vier als erwachsene Frauen) erzählt Ferrante auch die Entwicklung sowie politische Strömungen und Tendenzen Italiens von ca. 1945 bis in den Anfang des 21. Jahrhunderts hinein. Dabei ist sie in diversen Milieus unterwegs; das Personal ihres Romans stellt einen Querschnitt der italienischen Nachkriegsgesellschaft dar. Dazu gehören neben äußerst faschistischen, korrupten und gewalttätigen Personen, deren Handeln stark an das der Mafia erinnert, bildungsferne, machthörig, wenig betuchte Handwerker- und Arbeiterfamilien, die sich entweder den mafiösen Machenschaften anpassen und unterwerfen oder sich dagegen radikalisieren, sowie eine gut gebildete und teilweise politisch aktive Mittelschicht, eine intellektuelle Elite und nicht zuletzt eine reiche Oberschicht. Sie beschreibt, wie sich in allen dargestellten Schichten (außer in der intellektuellen Elite) sowohl rechtes, faschistisches, als auch linkes, revolutionäres Gedankengut findet, welche politischen Tendenzen es jeweils gibt und wie sich die Rolle der Frau in all diesen Schichten entwickelt, und erklärt somit zumindest teilweise das politische Zeitgeschehen sowie gesellschaftliche Strömungen und Entwicklungen. All dies nimmt allerdings nur insofern einen großen Raum in Ferrantes Erzählung ein, als es nötig ist, die Entwicklung der beiden Hauptpersonen sowie deren Beziehung zueinander zu beschreiben.

Elena Greco, genannt Lenù, und ihre Freundin Raffaella Cerullo, von allen Lina und von Elena Lila genannt, sind von Kindesbeinen an eng befreundet. Ihre gemeinsamen, zum Teil sehr prägenden Erlebnisse, ihre Intelligenz sowie ihre emotionale Nähe und gegenseitige Bewunderung verbinden sie ihr Leben lang. Allerdings gibt es in der Freundschaft der beiden auch trennende Elemente hervorgerufen durch ihr unterschiedliches Naturell, die unterschiedlichen Chancen, die ihnen das jeweilige Leben bietet, und paradoxerweise auch die Bewunderung der jeweils anderen, die teilweise an Neid und Eifersucht grenzt sowie an das Bedürfnis, sich zu distanzieren. Ihr Leben und ihre Freundschaft besteht aus Phasen gegenseitiger Nähe und über lange Strecken gemeinsam verbrachter Zeiten aber auch aus Phasen räumlicher und emotionaler Distanz und Entfremdung. Nichtsdestotrotz definieren die beiden Freundinnen ihre eigene Identität jeweils zu großen Teilen durch die jeweils andere, sowohl in der Nähe als auch in der Abgrenzung.

Lila ist hochintelligent, muss aber die Schule abbrechen und hat nicht die Möglichkeit, zu studieren und eine Intellektuellenkarriere zu machen. Elena schafft es auch durch Intelligenz aber auch durch viel Fleiß und Ehrgeiz, sich aus dem Milieu ihrer Kindheit, das dominiert ist von Gewalt und der Macht des Stärkeren, zu befreien. Lila möchte, dass Elena die Karriere macht, die sie selbst nicht machen kann, und ihre Bildung sowie ihren sozialen Status so einsetzt, wie sie ihn an ihrer Stelle einsetzen würde. Das führt einerseits zu großer Bewunderung, aber auch immer wieder zu Manipulationen, Enttäuschung und Aggressivität. Elena andererseits weiß genau um die Intelligenz und den freien, kreativen und scharfen Verstand ihrer Freundin und weiß auch, dass diese es wahrscheinlich weiter gebracht hätte, hätte sie ihre Möglichkeiten gehabt. Um sowohl politische als auch literarische Texte zu schaffen, braucht sie immer wieder Impulse von Lila. Fehlen ihr diese, sind ihre Texte meist flach und schaffen es nicht, von der intellektuellen Elite anerkannt zu werden. Sobald sie mit Lila über einen Sachverhalt reflektiert, diskutiert, von ihr Einblicke erhält oder sogar Texte mit ihr zusammen schreibt, werden diese brillant und hochgelobt. So reflektiert Elena in Band 4

Für gewöhnlich genügte mir ein Halbsatz von Lila, und schon wurde mein Gehirn inspiriert, kam in Gang und setzte meine Intelligenz frei. Ich wusste nun, dass ich vor allem dann gut sein konnte, wenn sie, selbst mit nur wenigen unzusammenhängenden Worten, der unsichersten Seite in mir versicherte, dass ich irgendwie richtiglag. Ich fand für ihr abschweifendes Gebrabbel eine geschlossene, elegante Form. […] Jetzt, da ich rings um mich her immer mehr Zustimmung spürte, räumte ich ohne Unbehagen ein, dass die Gespräche mit Lila mich auf gute Ideen brachen und mich anregten, Zusammenhänge zwischen weit auseinanderliegenden Dingen herzustellen.

Allerdings übt Lila nicht nur eine inspirierende Wirkung aus. Ihre Fähigkeiten und ihre Intelligenz erzeugen auch immer wieder großen Druck auf Elena und führen zu einer insgeheim empfundenen Konkurrenzsituation. Gegen Ende des vierten Bandes befürchtet Elena, die Schriftstellerin, dass Lila heimlich einen brillanten Text verfasst. Ihre Gefühle diesbezüglich beschreibt sie folgendermaßen:

[…] dass ich mich fragte: „Und wenn nun aus ihren Dateien irgendwann eine Erzählung entsteht, die bei weitem besser ist, als meine es sind? Wenn ich nun wirklich nie einen denkwürdigen Roman geschrieben habe und sie, sie dagegen seit Jahren an einem schreibt und schreibt? Wenn nun das Genie, das Lila als Kind mit der Blauen Fee gezeigt und damit Maestra Oliviero verwirrt hat, jetzt im Alter seine ganze Kraft offenbart?“ In diesem Fall wäre ihr Buch – und wenn auch nur für mich – zu einem Beweis für mein Scheitern geworden, und ich hätte bei seiner Lektüre erkannt, wie ich hätte schreiben müssen, doch nicht gekonnt hatte. Dann hätten sich die verbissene Selbstdisziplin, die mühsamen Studien und jede Zeile, die ich mit Erfolg publiziert hatte, in Luft aufgelöst, wie wenn ein aufziehendes Unwetter auf dem Meer gegen die violette Kante des Horizonts stößt und alles verhüllt.

Ferrante beschreibt durch alle vier Bände hinweg die Beziehung der beiden Frauen, deren Freundschaft sich wie ein Gummiband mal ganz weit dehnt, um sich dann wieder ganz eng zusammenzuziehen. Sie beschreibt eine Beziehung, die in ihren Grundsätzen geprägt ist von tiefer Verbundenheit, komplettem sich verstanden Fühlen und einem Gefühl der Intimität; eine Beziehung, die aber auch immer wieder aus Phasen großer, zum Teil mit Absicht provozierter Distanz und daraus resultierender Entfremdung besteht. Mit jedem Band der neapolitanischen Saga wird das Wechselspiel aus Nähe und Symbiose einerseits und Abgrenzung und Distanz andererseits immer sichtbarer. Die Erzählung der Kindheit in Band eins ist notwendig, um das Milieu und die Prägung der beiden Freundinnen sowie die Grundsteinlegung ihrer jeweiligen Existenz zu verstehen. Fesselnder wird die Erzählung aber mit jedem weiteren Band, da der Leser die beiden Protagonistinnen sowie deren Denken und Motivation für ihr Handeln immer besser versteht und somit immer tiefer in den Sog der Geschichte, in die Entwicklung der Freundschaft mit all ihren Ambivalenzen hineingezogen wird. Die abwechselnde Nähe und Entfremdung wird im Roman immer wieder direkt thematisiert. So beschreibt Ferrante z.B. gegen Ende des dritten Bandes eine Phase der von Elena empfundenen Distanz:

„Ich muss mit Lila sprechen“, sagte ich mir. „Sie muss mir alles erzählen, was sie tut und plant, damit ich mich entscheiden kann, ob ich ihre Komplizin sein möchte oder nicht.“

Aber ich rief sie nicht an, und auch sie rief mich nicht an. Ich merkte, dass der lange, dünne Gesprächsfaden, der über Jahre unser einziger Kontakt gewesen war, uns nicht gutgetan hatte. Wir hatten die Verbindung zwischen unseren zwei Geschichten zwar aufrechterhalten, aber nur, weil wir uns einander entzogen hatten. Wir waren abstrakte Wesen füreinander geworden, so dass ich sie mir nun als Computerspezialistin vorstellen konnte, aber auch als eine entschlossene, unerbittliche Stadtguerillera, während sie in mir aller Wahrscheinlichkeit nach sowohl den Inbegriff einer erfolgreichen Intellektuellen sehen konnte als auch eine gebildete, wohlhabende Dame, nichts als Kinder, Bücher und gelehrte Konversation mit ihrem gelehrten Ehemann. Wir brauchten beide eine neue Tiefe, Substanz, doch wir hatten uns voneinander entfernt und konnten sie uns nicht mehr geben.

Daneben gibt es viele Textstellen, die die Nähe und das gegenseitige Befruchten beschreiben, so z.B. in der Mitte von Band vier:

Redseligkeit bei mir, Schweigen bei ihr. Aber egal, welches Thema wir auf diesen Spaziergängen auch anschnitten, immer war da etwas, was unmittelbar von ihrem Körper ausging und mich fesselte, meinen Geist beflügelte, wie es schon immer geschehen war, und mir beim Nachdenken half. Vielleicht suchte ich deshalb ständig ihre Nähe. Nach wie vor strahlte sie eine wohltuende Kraft aus, die eine Absicht untermauere oder intuitiv Lösungen anbot.

Ganz am Ende des vierten Bandes lässt Ferrant Elena nochmals die symbiotische, identitätsstiftende Verbindung der beiden formulieren:

Ich liebte Lila. Wollte, dass sie fortdauerte. Aber ich wollte es sein, die sie fortdauern ließ. Ich glaubte, das sei meine Aufgabe. War überzeugt davon, dass sie selbst es mir übertragen hatte, als wir Kinder gewesen waren.

Trotz aller Schwierigkeiten, Verletzungen und Rivalitäten überwiegen bei Ferrantes Protagonistinnen durch den gesamten Romanzyklus hindurch immer wieder die Vertrautheit und die Bande der Freundschaft, die sich durch das sich Mögen und Bewundern sowie das gemeinsam Erlebte nie vollständig trennen lassen. Obwohl die beiden Freundinnen am Ende ihres erzählten Lebens keinen Kontakt mehr haben, versteht Elena sofort und ohne Zweifel das Verschwinden von Lila am Ende von Band vier, das ganz am Anfang von Band eins bereits vorweggenommen ist und im Roman den Auslöser für Elena darstellt, die gemeinsame Lebensgeschichte, also die vier Bände der neapolitanischen Saga zu schreiben.

Somit ist laut Erzählung Elena die Autorin des Romanzyklus. Ob Elena, die Autorin im Roman, oder Elena Ferrante, die Autorin, die auf dem Cover steht, als Autorin gilt, ist letztendlich einerlei, da der Autor oder die Autorin dieses Meisterwerks sich dazu entschieden hat, anonym zu bleiben und den Romanzyklus unter einem Pseudonym zu veröffentlichen. Mögliche Gründe für den Wunsch der Anonymität werden in der Erzählung selbst geliefert. Anhand Lilas Gedanken wird an einer Stelle der Gedanke formuliert, dass ein Autor auch eine gewisse Macht ausüben, „Blitzschläge“ abfeuern kann, die dann natürlich immer mit der Person des Autors verbunden sind:

Gewiss, sie träumte noch immer unsere Kindheitsträume. Sie glaubte, wenn man durch das Schreiben zu Ruhm, Geld und Macht gelangte, wurde man zu einer Persönlichkeit, deren Sätze wie Blitzschläge waren.

Diese Macht kann von Lesern durchaus als Bedrohung empfunden werden. So wird Elena, die Hauptperson des Romans, nach Veröffentlichung einer ihrer Texte massiv bedroht und sogar vor Gericht angeklagt, weil sich die mafiöse Fraktion des Romans enttarnt und bedroht fühlt.

Doch es ist nicht nur Macht, die ein Schriftsteller hat, und die seine Leser als Bedrohung empfinden und gegen ihn richten können. Ganz am Ende der Erzählung geht Elena Greco, Ferrante (oder wer auch immer) auch auf die Schwierigkeit ein, die daraus entstehen kann, dass ein Mensch sich zu sehr mit seiner Rolle als Schriftsteller identifiziert und nicht nur eine Daseinsberechtigung darauf aufbaut, sondern auch einen Anspruch des Überdauerns damit verbindet, der eventuell enttäuscht werden kann.

Mich quälte nun, dass nichts von mir bleiben würde. Meine Bücher waren früh erschienen und hatten mit ihrem kleinen Erfolg für Jahrzehnte die Illusion in mir geweckt, einer wichtigen Arbeit nachzugehen. Doch plötzlich war diese Illusion verschwunden, es gelang mir nicht mehr, an die Bedeutsamkeit meines Werkes zu glauben.

[…]

Das Problem war nicht mehr Lilas Werk und dessen hohe Qualität, jedenfalls brauchte ich das Gefühl dieser Bedrohung nicht, um zu bemerken, dass das, was ich seit Ende der sechziger Jahre geschrieben hatte, nun ohne Gewicht und Kraft war, dass es kein Publikum mehr ansprach, wie es das für meine Begriffe jahrzehntelang getan hatte, und keine Leser mehr fand. Stattdessen wurde mir bei diesem traurigen Todesfall bewusst, dass sich das Wesen meiner Unruhe verändert hatte. Mich quälte nun, dass nichts von mir bleiben würde.

Aus welchen Gründen auch immer sich der Autor oder die Autorin dafür entschieden hat, unter einem Pseudonym zu veröffentlichen, sollte man diese Entscheidung respektieren und lieber den grandiosen Text lesen und genießen, statt seine Zeit auf diesbezügliche Nachforschungen zu verschwenden. Auch wenn man nicht weiß (und hoffentlich auch nie wissen wird), welche reale Person sich hinter Elena Ferrante verbirgt, gewährt der Autor oder die Autorin durch die Hauptfigur Elena Greco tiefe Einblicke in die Gedanken- und Gefühlswelt eines Autors oder einer Autorin und gibt somit wahrscheinlich weitaus intimere Details preis als durch das Nennen des eigenen Namens.

Wer Elena Ferrante also auch immer sein mag, er oder sie hat ein phantastisches Werk erschaffen, in das man sich hineinsinken lassen und es mit großem Vergnügen verschlingen kann.

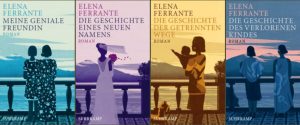

Ferrante, Elena (2016). Meine geniale Freundin. Kindheit und frühe Jugend. Suhrkamp: Berlin.

Ferrante, Elena (2017). Die Geschichte eines neuen Namens. Jugendjahre. Suhrkamp: Berlin.

Ferrante, Elena (2017). Die Geschichte der getrennten Wege. Erwachsenenjahre. Suhrkamp: Berlin.

Ferrante, Elena (2018). Die Geschichte des verlorenen Kindes. Reife und Alter. Suhrkamp: Berlin.